Interview with Daniela Durán Cid

2023 winner of the Mattei Dogan Foundation Social History Prize

Social History Mattei Dogan Prize

Prize of the Foundation Mattei Dogan and of the FMSH for a thesis of excellency

Laureates of the 2023 Social History Mattei Dogan Prize

Prize of the Foundation Mattei Dogan and of the FMSH for a thesis of excellency

Mattei Dogan Award Ceremony

Award for outstanding doctoral theses on a social history

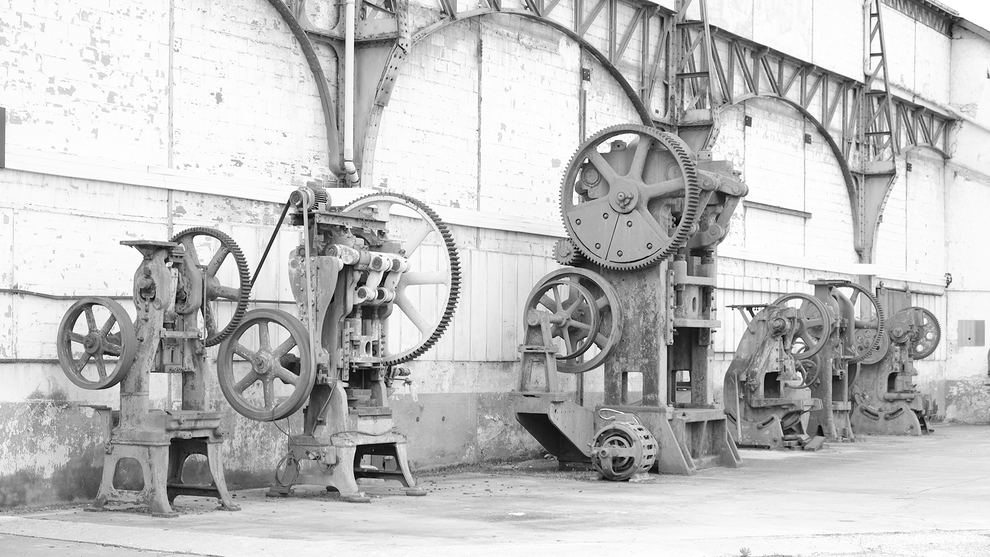

Interview with Jean-Christophe Balois-Proyart

Workers and manufacturers in the age of commodity capitalism. From the disincorporation of trades to the incorporation of work (France, 1789-1848)

Published at 16 January 2024