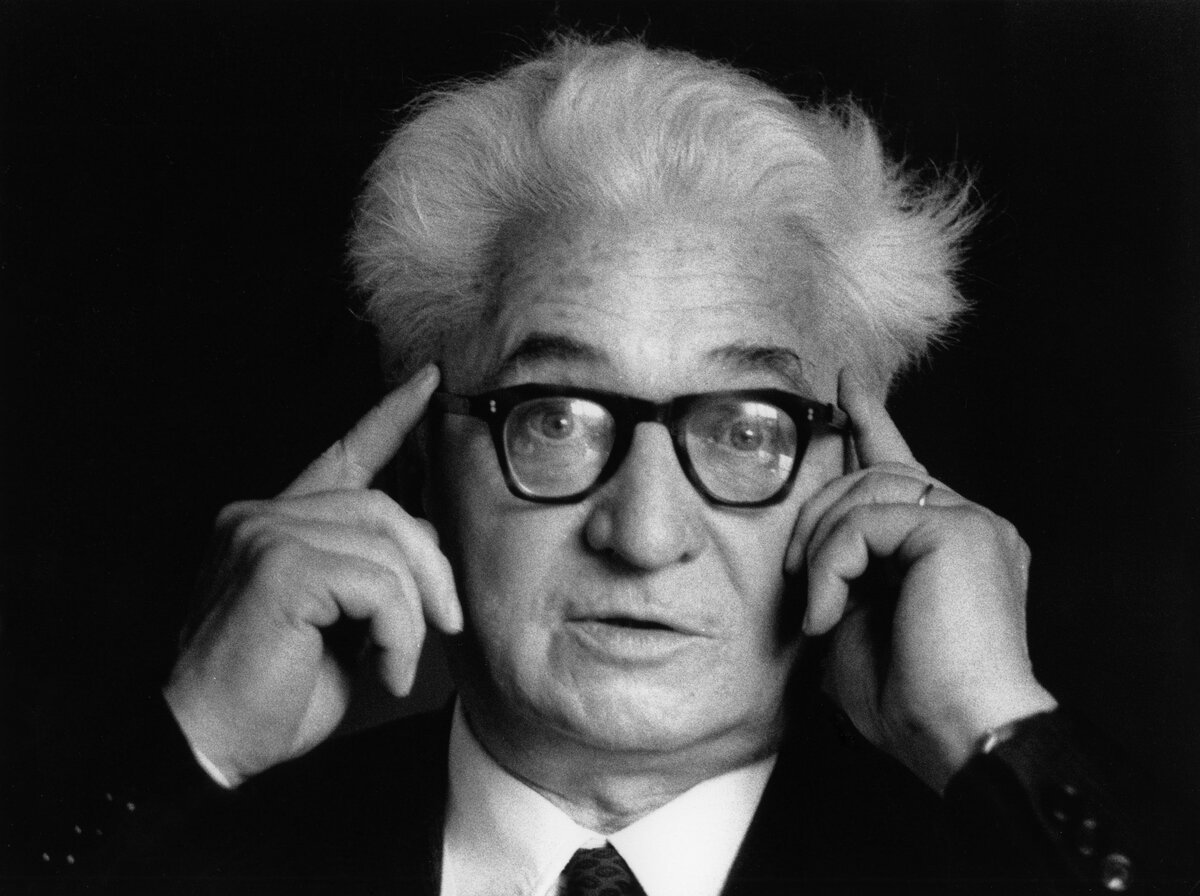

Fernand Braudel : le temps long d’un chercheur d’exception

Les grandes dates de la vie de Fernand Braudel

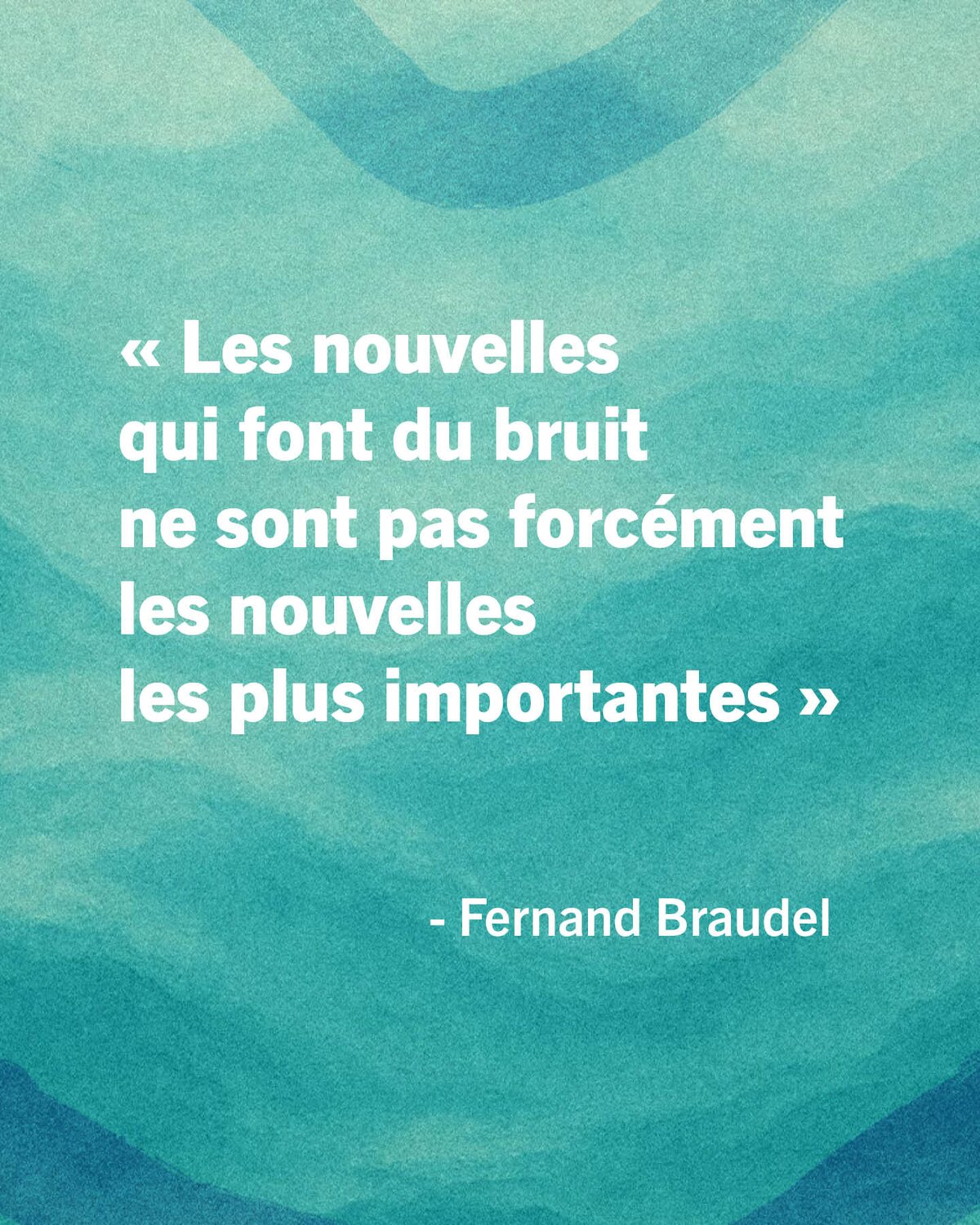

Penser l'histoire avec Fernand Braudel

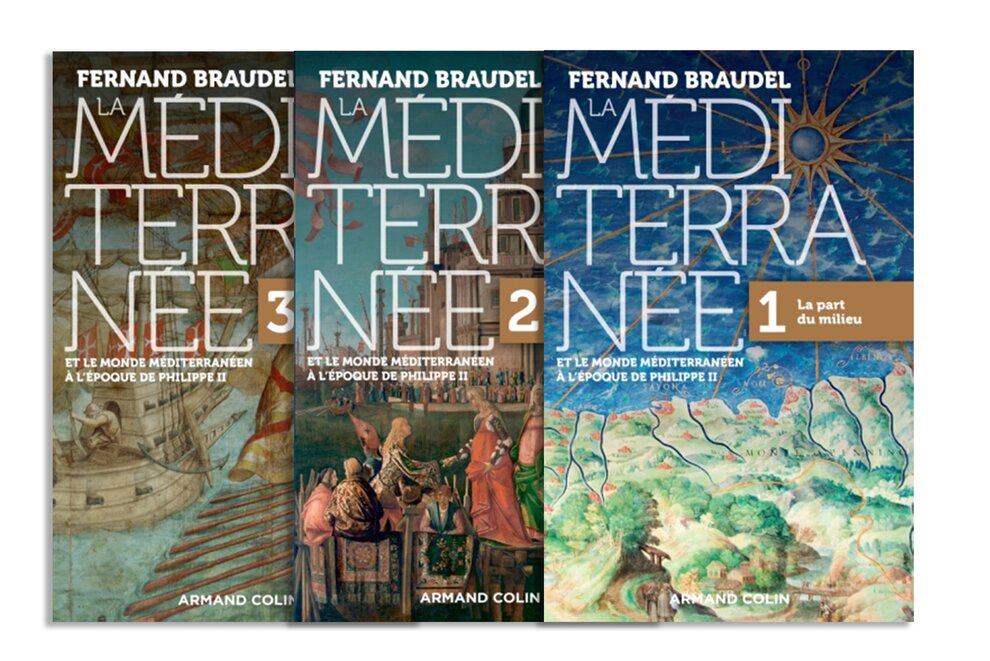

La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II

Paris, Armand Colin, 1949

Histoire et Sciences sociales : La longue durée

In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 13ᵉ année, N. 4, 1958. pp. 725-753

Écrits sur l'histoire

Paris, Flammarion, 1969

Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe–XVIIIe siècle

Paris, Armand Colin, 1979

La dynamique du capitalisme

Paris, Arthaud, 1985

Une leçon d'histoire

Actes du colloque de Châteauvallon, 1985

Grammaire des civilisations

Paris, Arthaud, 1987

Le modèle italien

Paris, Arthaud, 1989