Patrimoines, mémoires et politiques

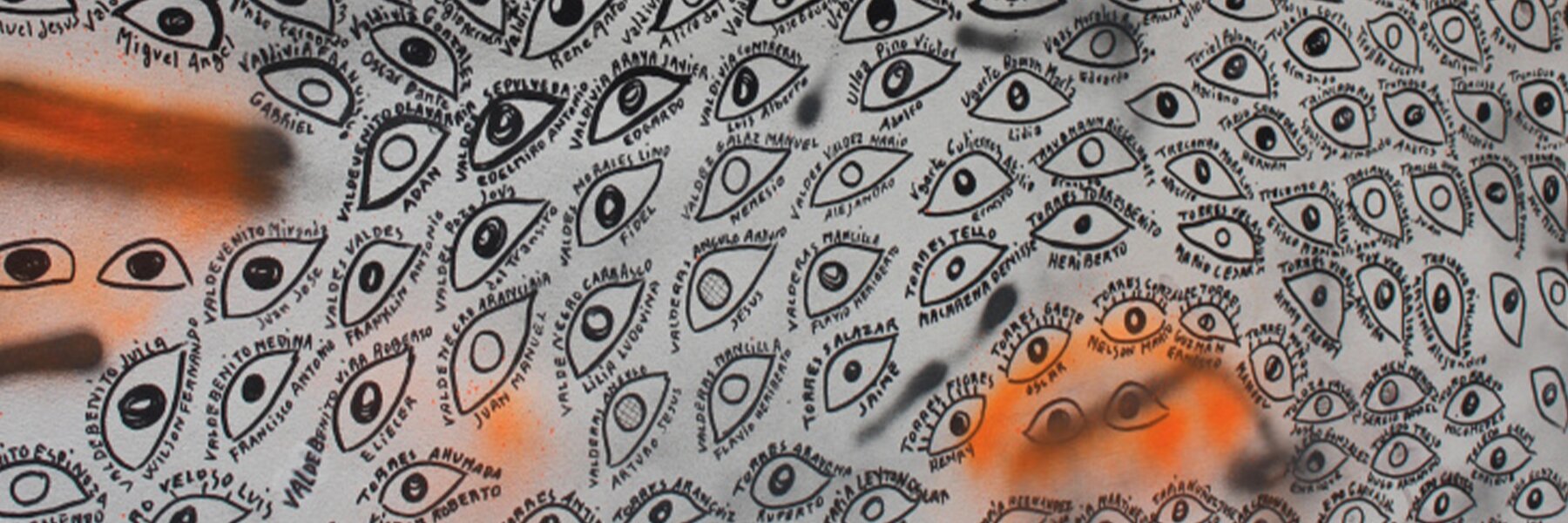

Ce nouveau numéro de Polygraphe(s) explore comment inscriptions, images ou écritures deviennent des vecteurs de mémoire, objets de patrimonialisation, voire outils de revendication. Une traversée des usages graphiques du passé à aujourd’hui, entre transmission, effacement et réappropriation.

Supports, outils et vecteurs de mémoire

Les actes graphiques sont à la fois supports, outils et vecteurs de mémoire, de leur production à leur patrimonialisation. Images ou signes sur des parois, sur des objets, écritures sélectives ou intégrales, ces productions graphiques transmettent et enregistrent des récits, des histoires, des savoirs qui construisent la mémoire collective des sociétés humaines ou sont mobilisées dans des stratégies politiques ou patrimoniales.

Entre production, transmission et patrimonialisation

Le 7ème numéro de la revue Polygraphe(s) s’interroge ainsi sur les relations entre actes graphiques et mémoires dans le contexte de leur production. Il souhaite aussi aborder les stratégies et les processus d’une patrimonialisation des actes graphiques de la Préhistoire à nos jours, et plus généralement les motivations à pérenniser ces actes graphiques qui dans certains contextes ont pu être contestés, ignorés ou endommagés par leurs contemporains.

Le patrimoine a cessé d’être une simple collection d’objets, de monuments, de connaissances ou pratiques techniques ou sociales stabilisées dans le temps. Il intègre aujourd’hui la pluralité des relations et des affects que ces objets, ces monuments et ces pratiques mobilisent pour une diversité d’individus. Ces témoignages d’antan expriment le lien social qu’ils entretenaient au moment de leur existence et les façons dont ils nous font encore agir et penser. Certains ont pu être produits dans une volonté affirmée de transmettre un récit, une trace pour le futur ; d’autres au contraire n’ont pas forcément de velléité de pérennisation au moment de leur réalisation et c’est dans l’après-coup de leur découverte/mise en lumière qu’ils deviennent porteurs d’un savoir spécifique.

Quelles logiques mémorielles et patrimoniales ?

En quoi ces actes graphiques suscitent-ils nos réflexes mémoriaux et nous amènent-ils à mettre en place des logiques patrimoniales ? Quels sont les individus ou les groupes qui engagent ces logiques, sur quels arguments se basent-ils et comment ce processus finit-il par engager des communautés plus importantes voire amener à des décisions politiques ou à des législations pour leur protection ?

Comment les institutions éducatives – à travers notamment les manuels scolaires – sélectionnent-elles des traces, plutôt que d’autres pour faire « histoire » ? Quelles stratégies politiques président à ces choix de représentation du passé ?

Usages, réappropriations, controverses

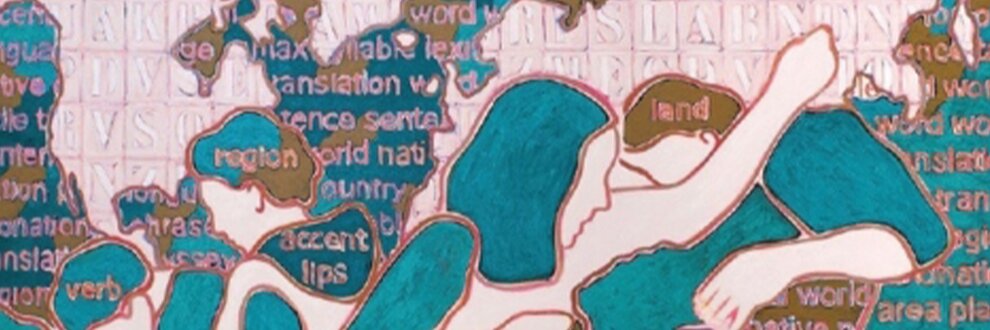

On se demandera donc à quel titre les actes graphiques peuvent être porteurs des mémoires des sociétés humaines, entre ceux qui ont une dimension générale ou semblent même « universaux » et les formes très spécifiques à un groupe ou à un territoire. Quelles sont les formes graphiques porteuses de représentation symbolique suscitant l’identification d’un groupe, celles porteuses d’une mémoire ? Peut-on comprendre ce qui les distingue des autres et qui permet ou non des réappropriations fortes ?

Certaines formes peuvent changer de statut et endosser de nouvelles fonctions. Elles sont réappropriées, réhabilitées. La traduction visuelle ou graphique de certains emblèmes peut contribuer à créer ou à formaliser un patrimoine. Tel est le cas de l’auroch de Lascaux qui sert désormais de symbole à un territoire, voire à des produits du « patrimoine » local. De même, nombreuses sont les villes qui repeignent d’anciennes enseignes publicitaires lors même que le produit n’est plus commercialisé ou que la profusion des anciennes affiches avait été jugée inopportune. Ici, temps court et temps long sont confrontés pour analyser les dimensions contextuelles du patrimoine graphique. Des signes sont donc repris aujourd’hui (pour fédérer un groupe, une localité, une association, etc.) à la faveur de leur portée symbolique dans le contexte actuel de leur nouvel usage, sans pour autant que cet usage se soit élaboré dans un continum mémoriel. A contrario, on peut s’interroger sur les raisons qui retardent voire entravent les processus de patrimonialisation pour certaines expressions graphiques, et conséquemment dans quels termes celles-ci sont présentées. Des manifestations d’écritures relèvent d’ailleurs de logiques patrimoniales controversées comme ces actes de détournement ou d’attaque d’œuvres dans l’espace public ou dans les musées.

"Polygraphes", approches métissées des actes graphiques n°7

Le paradoxe de la fuite

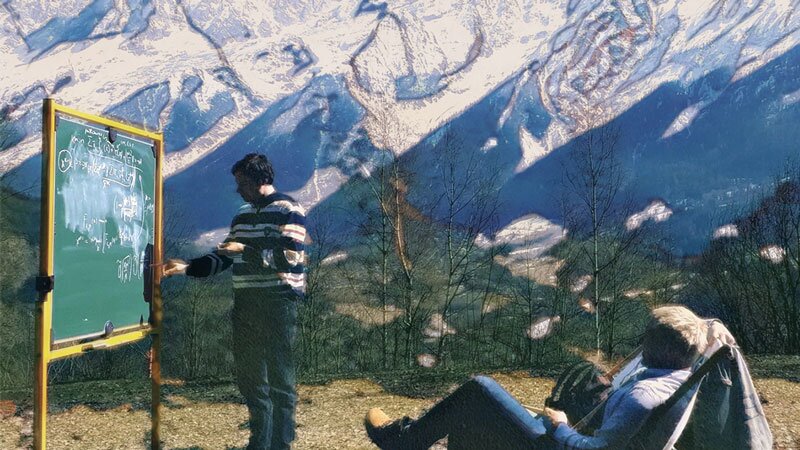

La science autrement

Sexe et démocratie