Espaces et temps d’intimité dans des situations de non ou mal-logement

Présentation par Marina Chauliac, anthropologue au Laboratoire d’anthropologie politique (LAP) et coordinatrice du projet, avec la contribution de l’association LALCA.

Le repos, souvent associé à l’absence de travail, doit être ici compris dans une large acception qui recouvre aussi bien le sommeil que la détente et l’évasion. Il revêt une dimension particulière dans des situations de précarité de logement, ceci à double titre : il met en exergue les lieux et les temps urbains du repos dans l’espace public par ceux qui y vivent (et y dorment), il rend également compte de la fatigue pour une grande part dissociée du travail rémunéré et des effets perturbateurs de la ville « du dehors ».

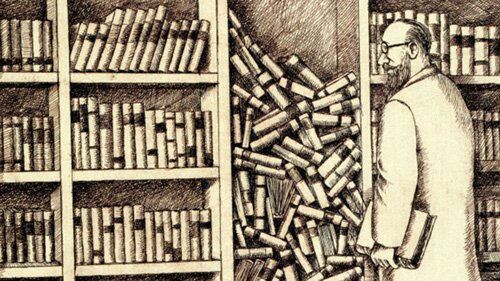

En ce sens, une attention particulière est prêtée aux corps et aux lieux investis, voire détournés de leurs usages, qui permettent de se reposer. Une bibliothèque, une gare, un centre commercial deviennent à la fois des espaces de protection contre le froid, la pluie, la chaleur, voire les agressions ainsi que des espaces de rêverie et d’évasion, via les livres, la musique… ou plus simplement via son smartphone que l’on peut brancher et connecter au Wi-Fi. Ce sont également des lieux d’anonymat et de mises en retrait, parfois prévus ou aménagés par les usagers (fauteuils mis ou déplacés dans des coins et recoins de la bibliothèque, couloirs de centres commerciaux à l’écart des magasins, zones d’attente sur des quais moins distribués…).

Toutefois, comme la rue ou les entrées d’immeubles, ce sont des lieux où le sommeil est toléré sous certaines conditions et, plus généralement, interdit. S’élaborent dès lors différentes « tactiques » au sens de Michel de Certeau1 pour, d’une part, s’aménager et délimiter un espace à soi (en plaçant par exemple des cartons, une bâche ou des sacs contenant des affaires personnelles autour de soi), d’autre part, tenter de dissimuler des ronflements ou l’avachissement du corps, qui renvoient à une forme d’absence de contrôle de soi. S’allonger derrière des fauteuils de salle d’attente, enfoncer sa capuche, faire mine d’écouter un CD en fermant les yeux, etc. constituent dès lors autant de microgestes qui révèlent la fatigue cumulée, le manque de sommeil, que de « bricolages » destinés à préserver son « quant-à-soi » ou son intimité au sens d’une « extension de soi2 ». Le repos psychique ou « l’économie cognitive », en tant qu’évitement des tensions liées aux changements et à l’état de vigilance.

S’allonger derrière des fauteuils de salle d’attente, enfoncer sa capuche, faire mine d’écouter un CD [...]constituent [...] autant de micro gestes qui révèlent la fatigue cumulée [...] que de "bricolages" destinés à préserver [...] son intimité au sens d’une "extension de soi"

En ce sens, il est indissociable d’un rapport de confiance, de familiarité, voire de prévisibilité avec son environnement. Des objets, comme un banc dans un parc, un abribus, le fauteuil d’une salle d’attente de gare, peuvent ainsi devenir des « appuis » physiques et psychiques, des lieux repaires/ères. Les gestes et les parcours régulièrement empruntés de ce que nous nommons l’« habiter éclaté » : aller au bains-douches, attendre la maraude sociale sur un parking, prendre un café au McDonald’s…, instaurent des temps et des espaces d’habitudes, créent des liens de re-connaissance, au sens également d’estime sociale et, en ce sens des formes de résistance pour obtenir « un ancrage sûr dans le monde3 ».

Le repos peut se traduire enfin par différents états de veille et corollairement de sommeil. De la rêverie éveillée aux rêves oniriques, ces états constituent autant de révélateurs des situations de précarité et de déplacement. « Rêves-souvenirs », « rêves-désirs » ou encore rêves en dialogue avec son environnement, de quoi rêve-t-on dans une vie précaire et/ou nomade ? À l’inverse, les insomnies et les luttes contre l’endormissement, la vigilance et la peur révèlent les interdits sociaux dans la ville et les dangers de la rue. Observer la ville sous cet angle nous invite à faire un pas de côté pour observer non seulement l’exceptionnel, mais aussi le périphérique, non seulement le cadre institutionnel des villes qui conditionne les usages des différents espaces partagés, mais aussi la fabrique de ce que nous appelons les villes informelles ou dans les traces d’Italo Calvino, « les villes invisibles4 ». Dans cette ethnographie sensible, plusieurs regards et disciplines artistiques et scientifiques questionnent simultanément les conditions et les états de repos.

1. DE CERTEAU Michel, L’Invention du quotidien. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990.

2. SIMMEL Georg, Secret et sociétés secrètes, Paris, Circé, 1996.

3. ROSA Hartmut, Remède à l’accélération. Impressions d’un voyage en Chine et autres textes sur la résonance, Paris, Flammarion, 2021.

4. CALVINO Italo, Les villes invisibles [1972], Paris, Seuil, 2002.

Article paru dans le deuxième numéro du Journal de la FMSH.

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité