Écohistoire de la conservation marine au Maghreb

Comment est né le projet EcoHisMa ? Comment met-il en perspective les sciences humaines et sociales et les sciences de la mer ?

Le réseau EcoHisMa est né d’une volonté de chercheurs en sciences humaines et sociales et de chercheurs en sciences de la mer de travailler ensemble. Chacun d’entre nous sait qu’on ne peut pas comprendre la complexité des écosystèmes marins et des défis environnementaux actuels sans mettre en commun nos compétences, nos savoirs, nos moyens.

Ainsi nous nous sommes fixé trois objectifs :

- rappeler d’abord à tout un chacun que les rapports que nous entretenons avec les environnements marins ont une histoire, et donc encourager la recherche à prendre en considération le passé de ces milieux naturels, de ceux qui y vivent et de ceux qui en vivent, en prenant en compte les acteurs humains et non humains. D’où le titre « Écohistoire »

- mutualiser ensuite les connaissances et les pratiques de recherche sur les manières d’étudier, de préserver et de conserver les ressources marines. Les données et les méthodes d’enquête que nous utilisons au quotidien dans notre travail sont très différentes selon que l’on est historien, anthropologue, biologiste ou encore écologue

- former les jeunes chercheurs des deux rives de la Méditerranée à la pratique de l’interdisciplinarité en organisant des écoles d’été, des sorties sur le terrain, des rencontres avec les professionnels de la pêche et les gestionnaires

Comment les politiques coloniales de gestion halieutique ont-elles influencé les pratiques de pêche dans le bassin méditerranéen que vous étudiez ?

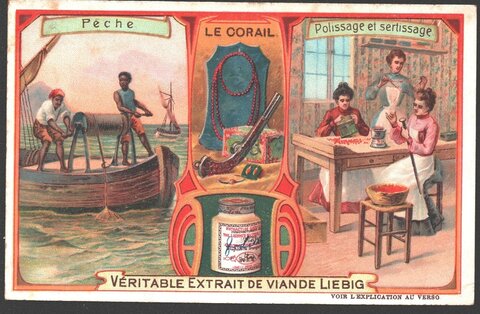

On oublie souvent que les ressources marines ont été, à l’instar des épices et des esclaves, des supports de la première mondialisation. C’est le cas de la morue, de la baleine mais aussi du corail rouge exploité pendant des siècles par les Européens en Algérie et en Tunisie. Les ressources des mers et des océans ont ainsi joué un rôle central dans les conquêtes coloniales et la construction des empires européens.

Dans les pays du Maghreb, la colonisation a laissé des traces durables sur la manière d’exploiter la mer, de compter les poissons et les coraux, d’organiser les activités de pêche et de pisciculture. Les Européens ont importé avec eux un ensemble de techniques, de normes juridiques et scientifiques, mais aussi de représentations de la nature. Elles étaient d’ailleurs souvent inadaptées aux réalités et aux écosystèmes locaux. Les archives, comme les collections des musées d’histoire naturelle témoignent de cet héritage colonial. Elles permettent aussi de comprendre les déséquilibres actuels entre Nord et Sud dans la gestion des ressources marines. Les traces documentaires de ce passé commun doivent encore être localisées et explicitées, et c’est aussi ça l’un des enjeux du réseau EcoHisMa.

Défilé écologique, 1er Festival des crabes bleus, îles Kerkennah, octobre 2022

Carte Liebig Corail

Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de ce projet interdisciplinaire et international qui a l’ambition de croiser les regards de chercheurs Nord-Sud et Sud-Sud ?

Au moment des indépendances, les nouveaux États ont dû faire face à de nombreux bouleversements. Ils se sont organisés tant bien que mal pour faire face à un certain nombre de déséquilibres : le changement climatique, l’anthropisation des littoraux, la dégradation des environnements marins, l’industrialisation des pêches… Les États de la rive sud de la Méditerranée s’affranchissent aujourd’hui des tutelles internationales en finançant leurs propres programmes, en formant leurs propres experts et en réaffirmant leur souveraineté sur leurs espaces et leurs ressources maritimes. Tout cela permet d’envisager désormais des rapports à parts égales qui sont garants d’échanges scientifiques de qualité, et ce malgré les contentieux entre nos gouvernements.

Quelles sont les perspectives futures pour le projet EcoHisMa au-delà des deux années prévues de financement de la FMSH ?

Le réseau a été pensé comme un incubateur pour de futurs projets qui permettront de structurer à plus long terme les partenariats scientifiques entre la France et les pays maghrébins. Les institutions du Maghreb qui sont mobilisées par EcoHisMa, qu’il s’agisse des Umifre spécialisées dans les SHS ou des centres de recherche en biologie marine, sont aujourd’hui demandeuses d’un décloisonnement disciplinaire et de programmes de recherche communs. Plusieurs types de dispositifs existent, par exemple les IRN du CNRS (International Research Network) ou les conventions bilatérales entre institutions, et sont susceptibles de répondre aux besoins futurs de l’équipe.

Le réseau doit aussi permettre de faciliter la signature d’accords de valorisation et de numérisation avec des institutions qui disposent d’importantes ressources documentaires datant des époques coloniales. Nous pensons ici en particulier à la bibliothèque du CNRDPA (Algérie-Bou Ismaïl) qui conserve les archives et les collections naturalistes de l’ancienne station d’aquiculture et de pêche de Castiglione fondée en 1921 ou encore de l’INSTM (Carthage-Tunis) où sont entreposées les archives de l’ancienne station océanographique de Salammbô.

Projet lauréat 2024 du programme « Réseaux internationaux en SHS »

Article paru dans le troisième numéro du Journal de la FMSH.

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité