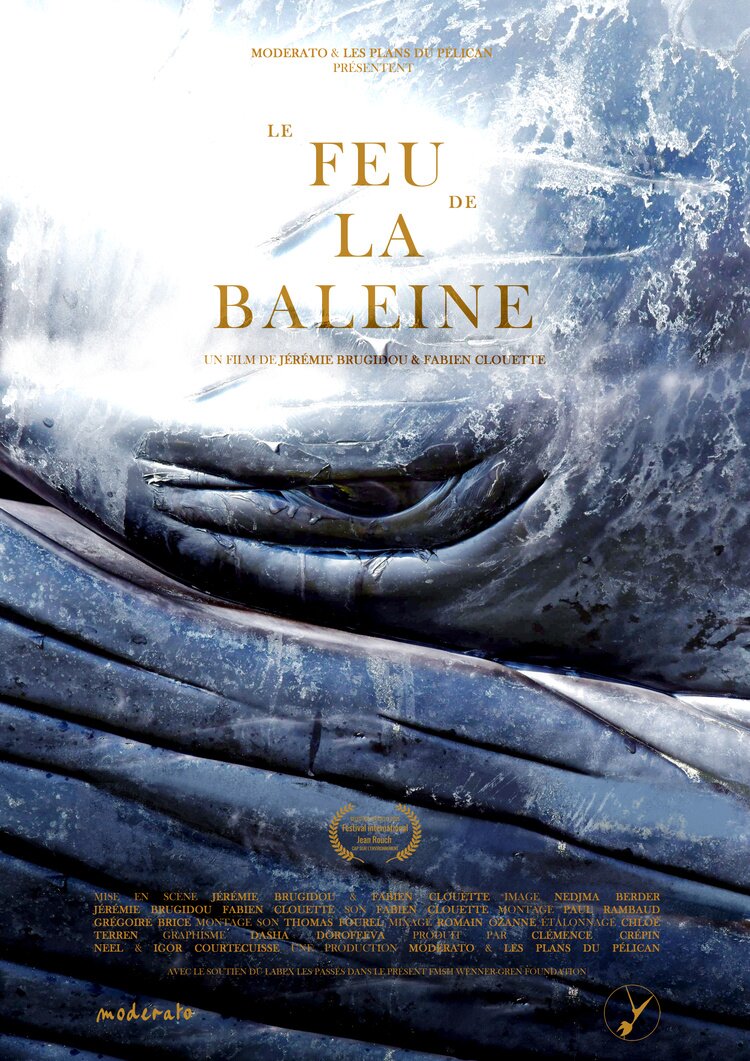

Le feu de la baleine

Partant de ce postulat, le projet Charisma explore l’histoire commune que nous partageons avec ces animaux au statut si particulier dans nos univers physiques, imaginaires et sociaux. Décryptage avec Fabien Clouette (EHESS et LESC) et Jeremie Brugidou (Imera et LESC), membres du projet.

Depuis l’époque de sa chasse intensive, la baleine a été porteuse de feu : son huile permettait l’éclairage et constituait une ressource fondamentale pour l’industrialisation naissante. Aujourd’hui, ce feu est surtout devenu symbolique et affectif : animal protégé, charismatique, sa présence autant que son absence émeuvent et rassemblent. À travers la réalisation d’un film documentaire sur quelques échouages récents et marquants de grandes baleines dans le Finistère (Le feu de la baleine, 2025), nous avons cherché à raconter l’histoire commune que nous partageons avec ces animaux au statut si particulier dans nos univers physiques, imaginaires et sociaux. Dans ce film, nous nous sommes mis en quête des savoirs informels, scientifiques et cumulatifs pour saisir cette relation complexe, entre exploitation et fascination, qui mène l’humain à traquer la baleine depuis des siècles.

La cétologie, l’étude des cétacés, s’est construite d’abord à partir du pont des baleiniers. Melville lui-même dans Moby Dick évoquait les difficultés de cette science (élaboration d’un savoir collectif au sujet de phénomènes populationnels) cherchant à connaître la « variété des espèces » de baleines. L’auteur, au passé baleinier, dressait le bilan d’une science « embrouillée », marquée par la « fureur léviathanesque » qui ne pouvait qu’alimenter son récit de la quête fantasmatique d’un homme pour une baleine individualisée.

Des films documentent la chasse à la baleine : Pierre Perrault, notamment Pour la suite du monde (1962) ; Carlos Casas, Hunters Since the Beginning of Time (2008) ; Peter Gimbel, Blue Water, White Death (1971) ; et bien sûr le diptyque de Mario Ruspoli et Chris Marker, Les hommes de la baleine (1958) et Vive la baleine (1972). Entre le premier film de Mario Ruspoli et le second réalisé avec Chris Marker, les mentalités ont changé. La condamnation des massacres de baleines depuis le début de la révolution industrielle est menée de front dans le film de 1972, dont la voix off est une adresse directe à la baleine. La chasse à la baleine a joué un rôle crucial dans l’émergence de l’industrialisation en fournissant l’huile nécessaire à l’éclairage, avant que ne soit utilisé le pétrole puis l’électricité. Au second xxe siècle, l’héritage mortifère de l’exploitation baleinière a transformé le charisme (Lorimer 2009) de la baleine en charisme mélancolique (Huggan 2018). Aujourd’hui les images d’interaction circulent abondamment sur les réseaux sociaux et nourrissent une cristallisation émotionnelle autour de ces corps exceptionnels.

Nous avons eu la triste opportunité d’être témoins d’échouages de baleines dans le Finistère et de pouvoir documenter le travail des équipes chargées du renflouement, de l’analyse et de la découpe des corps. En partant des gestes humains qui ponctuent les échouages, notre film explore la situation actuelle entre humains et baleines en France dans un contexte de chute de la biodiversité et de transformation profonde des alliances entre les différentes communautés du vivant. Les acteurs qui gravitent autour des cétacés ont des statuts, intérêts, légitimités variées : scientifiques, correspondants RNE, gestionnaires, soigneurs, activistes, entrepreneurs touristiques...

Malgré l’objectif commun de protection des baleines, des tensions surgissent quant aux perspectives adoptées, et c’est souvent l’opposition population/individu qui ressurgit. Doit-on, et peut-on, sauver une seule baleine à tout prix ? Entre la cause, la science et le symbole, c’est notre interventionnisme qui est interrogé.

Notre rapport aux baleines est celui d’une passion dévorante : après avoir brûlé leur graisse pendant des siècles, nous brûlons du désir de les approcher pendant une seconde. Il nous semble que c’est ce « feu » que recherchent les touristes, à bord de bateaux qui pratiquent, ce qu’une capitaine de notre terrain décrivait comme « une chasse bienveillante ».

Projet lauréat 2022 du programme « Arts »

Article paru dans le troisième numéro du Journal de la FMSH.

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité