Conservation marine, solidarité féminine et solutions durables pour Haïti

Comment êtes-vous passée du contexte instable d’Haïti aux laboratoires de recherche français ?

Mon parcours a débuté au sein du ministère haïtien de l’Environnement, où j’ai été confrontée aux défis écologiques d’un pays en mal développement. J’ai décroché un doctorat en cotutelle internationale entre Nantes Université (France) et l’université Quisqueya (Haïti). La mobilité scientifique, obtenue dans le cadre du programme « Thémis » de la FMSH, m’a offert un havre de paix, loin d’un contexte national marqué par de fortes contraintes politiques et logistiques. Pendant trois mois, j’ai approfondi une sous-thématique de ma thèse doctorale sur « La course aux Aires Marines Protégées (AMP) dans la Caraïbe : Cap sur les enjeux de gestion et de gouvernance à Haïti, Cuba et en Guadeloupe » dans un environnement de travail propice à la créativité et à la concentration. Accueillie au sein du laboratoire LETG (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique) à Nantes, j’y ai mené une recherche captivante sur le genre et la conservation marine sous la supervision du professeur de classe exceptionnelle Michel Desse. Elle s’inscrit dans la continuité des résultats de ma thèse qui ont mis en évidence l’instrumentalisation cosmétique des femmes dans la mise en oeuvre des AMP en Haïti. Loin d’être une simple parenthèse académique, cette immersion en France a ravivé en moi un fort engagement envers la Caraïbe insulaire. Aujourd’hui, je suis plus que jamais convaincue que la recherche doit servir à amplifier la voix des groupes sociaux invisibilisés. En Haïti, elle doit permettre de coconstruire des solutions porteuses avec les victimes silencieuses d’une instabilité chronique.

Haïti

Haïti

Haïti

Quels ont été les principaux résultats de votre recherche au cours de votre mobilité au sein du laboratoire LETG de Nantes Université ?

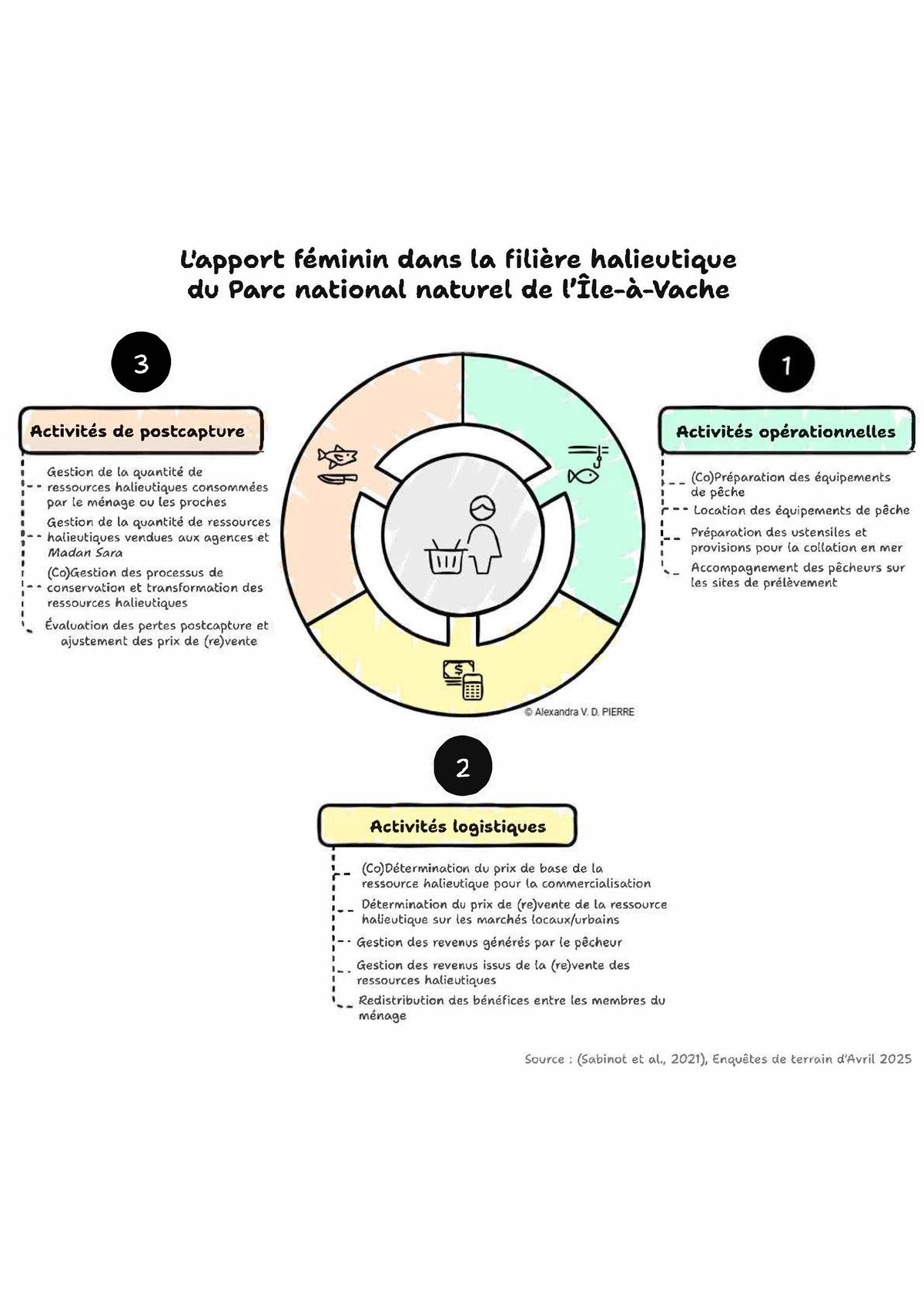

Au départ, la subvention de la FMSH devait m’aider à développer un sujet de recherche critique : « la "sororité des commerçantes" de la filière pêche face à la crise économique à Haïti ». Le sujet a également été retenu pour publication dans l’ouvrage collectif Le Monde en crise(s), dirigé par Claire Decobert et Rodolphe Pauvert. Suivie par le professeur Desse, j’ai pu mettre en lumière une réalité peu documentée : la surinsularité haïtienne. Ce concept permet de mieux appréhender comment un réseau séculaire de solidarité féminine participe à atténuer les fractures territoriales entre Port-au-Prince et des

îles adjacentes comme l’Île-à-Vache grâce aux Madan Sara. Les contributions de celles-ci à la filière pêche y ont été catégorisées en activités opérationnelles, logistiques et de postcapture (voir fig. 1). Depuis plus de deux siècles, ces commerçantes haïtiennes depuis plusieurs générations, organisées en circuits ruraux et urbains, assurent l’acheminement des produits de pêche à l’échelle nationale. Elles animent une économie auto-organisée, 100 % féminine, qui continue d’alimenter une aire métropolitaine de Port-au-Prince en état de siège… et ceci, malgré l’effondrement de l’État, la marginalisation du système bancaire formel et l’omniprésence d’un climat de violence.

Figure 1

Les conclusions de la recherche, enrichies par la consultation citoyenne An nou trase yon nouvo chimen pou Ayiti de l’université Quisqueya et des entretiens sur le terrain, ont souligné deux priorités d’actions autour de cette sororité : la décentralisation pour redonner de l’autonomie administrative et économique aux collectivités du Sud étouffées par l’hypercentralisation de Port-au-Prince, la reconnaissance officielle de leurs activités commerciales afin de mieux adresser les préoccupations matérielles dans une économie du bas portée par des femmes. Tandis que le pays est déchiré entre groupes armés illégaux et Conseil transitoire de 9 présidents, ces commerçantes continuent de nourrir des régions entières... Résilientes, indispensables et discrètes, elles incarnent une forme de mondialisation des pauvres made in Haiti.

Comment ce dispositif de séchage de poissons pour les femmes de l’Île-à-Vache en Haïti a-t-il vu le jour pendant votre séjour de recherche en France ?

La conception du dispositif résulte de la convergence inattendue de deux initiatives complémentaires portées par des institutions différentes. D’un côté, l’Association Haïtienne Femmes, Science et Technologie (AHFST) de l’université Quisqueya a remporté en 2023 un appel à projet d’autonomisation des femmes pour le relèvement du Grand Sud d’Haïti. Ce projet de l’ONU Femmes financé par le gouvernement de la Norvège prévoit notamment la fabrication de séchoirs surélevés pour améliorer les conditions de transformation des produits de la pêche par les commerçantes rurales. De l’autre côté, la FMSH a soutenu ma recherche sur la sororité des commerçantes de la filière pêche en Haïti grâce à une mobilité en France. La synergie entre ces deux projets s’est imposée naturellement lorsque l’AHFST a sollicité mon expertise d’ingénieure-architecte pour la conception technique des séchoirs. Le site d’exécution du projet de l’ONU Femmes coïncide en effet avec le terrain d’enquête mené dans le cadre du programme Thémis en 2025. Lors des entretiens réalisés à l’Île-à-Vache, les commerçantes ciblées par l’AHFST ont expliqué la pénibilité liée au séchage traditionnel : douleurs lombaires dues aux postures répétées pour retourner le poisson, course contre la pluie pour préserver leur marchandise, infestation des produits par des insectes à cause de l’excès d’humidité.

Pratiques de transformation artisanale de la sororité des commerçantes de la filière pêche

à l’Île-à-Vache (Salomon, 2025)

Pratiques de transformation artisanale de la sororité des commerçantes de la filière pêche

à l’Île-à-Vache (Salomon, 2025)

Pratiques de transformation artisanale de la sororité des commerçantes de la filière pêche

à l’Île-à-Vache (Salomon, 2025)

Pratiques de transformation artisanale de la sororité des commerçantes de la filière pêche

à l’Île-à-Vache (Salomon, 2025)

Forte de cette connaissance des contraintes et en réponse au mandat confié, trois critères ont été retenus pour la conception du séchoir inspiré d’expériences en Afrique francophone : hygiène, praticité et résistance. En concertation avec la chercheure senior Ketty Balthazard-Accou, PhD, et l’agronome Jhems Salomon, une équipe pluridisciplinaire a été constituée. Le résultat ? Un séchoir surélevé à ventilation naturelle, à la fois pratique et engagé, qui cumule plusieurs atouts majeurs :

- mobile : léger, facile à déplacer par une personne

- ultra-ergonomique : hauteur de travail confortable et forme compacte qui passe les portes

- résistant : étanche aux averses et équipé d’un couvercle anti-insectes pour une hygiène optimale

- écoresponsable : ossature en bois imputrescible et associée à un maillage aéré qui préserve les poissons juvéniles, ODD 14

Conception et fabrication préliminaires du séchoir surélevé avec l’aide de l’intelligence

artificielle Adobe Firefly et du Centre d’Apprentissage et de Production de Meubles de Camp-Perrin (Pierre et Salomon, 2025)

Conception et fabrication préliminaires du séchoir surélevé avec l’aide de l’intelligence

artificielle Adobe Firefly et du Centre d’Apprentissage et de Production de Meubles de Camp-Perrin (Pierre et Salomon, 2025)

Conception et fabrication préliminaires du séchoir surélevé avec l’aide de l’intelligence

artificielle Adobe Firefly et du Centre d’Apprentissage et de Production de Meubles de Camp-Perrin (Pierre et Salomon, 2025)

Ce dispositif illustre une recherche utile… née de l’écoute attentive de la sororité des commerçantes de l’Île-à-Vache et nourrie par une science pluridisciplinaire au service de solutions adaptées au milieu rural haïtien.

Vous défendez l’idée de repenser l’aménagement du territoire haïtien à partir de son vaste espace maritime. Pourquoi ?

Mon séjour au LETG de Nantes Université m’a permis de découvrir « la planification spatiale marine », un concept innovant porté par des chercheurs comme Brice Trouillet. Il s’agit de repenser le territoire non plus uniquement depuis la terre mais à la manière d’un socio-écosystème intégré terre-mer. L’approche est pertinente pour Haïti dont la Zone Économique Exclusive (ZEE) est 4,5 fois plus vaste que sa superficie terrestre. Pourtant, sa ZEE est absente des politiques publiques alors même que 9 des 10 départements du pays sont côtiers. De plus, les populations locales dépendent de cette mer « bien commun » pour leurs revenus et alimentation… Des services écosystémiques que des aires marines protégées contribuent à préserver. Mieux planifier la terre à partir de la mer consiste à miser sur le potentiel stratégique d’un espace majoritaire sous-valorisé dans le domaine haïtien. C’est aussi promouvoir une approche intersectorielle de gestion territoriale afin de renforcer la résilience côtière face aux aléas climatiques et environnementaux. La vision a été plaidée au « Jeudi des territoires » du 26 juin 2025 du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire, organisé sous l’égide du Bureau du premier ministre haïtien et coordonné par Messerne Sagesse.

Article paru dans le troisième numéro du Journal de la FMSH.

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité