Black Metropolis : comment traduire un classique de la socio-anthropologie africaine-américaine ?

Anne Raulin a travaillé aux côtés de Danièle Joly comme codirectrice de la traduction de Black Metropolis.

Également autrice de la préface de l’ouvrage, elle répond aujourd’hui à nos questions pour l’ensemble du collectif de traduction et nous en dévoile davantage sur les spécificités de la traduction en sciences humaines et sociales.

* * *

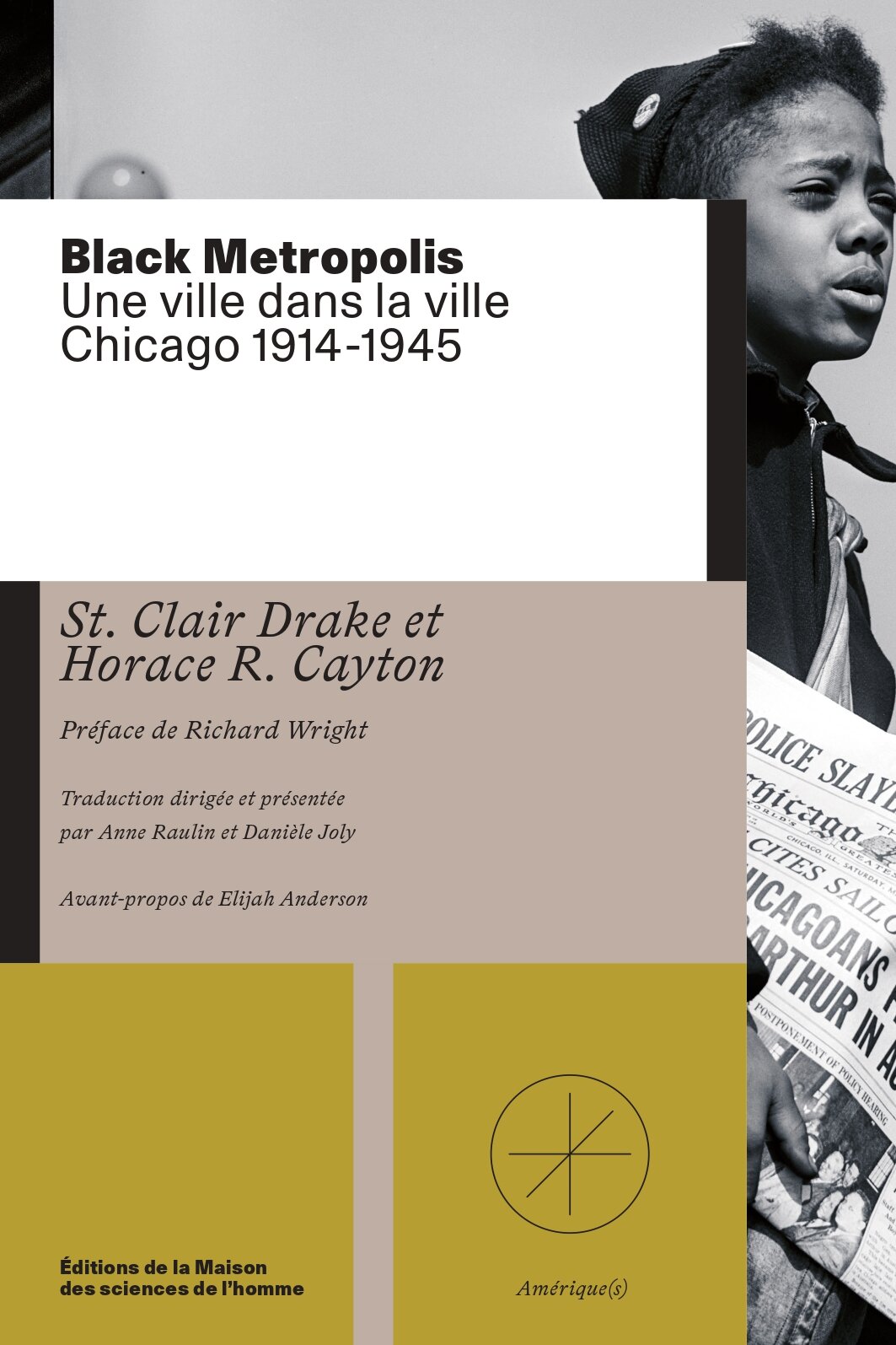

Black Metropolis. Une ville dans la ville. Chicago 1914-1945

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l’ouvrage et son histoire ?

Black Metropolis est un ouvrage pionnier à plus d’un titre. Fruit d’une grande enquête sur le quartier noir de Chicago menée dans les années 1930, qui bénéficia de subventions fédérales dans le cadre du New Deal et de l’aide de fondations philanthropiques, il fut l’un des premiers livres de sciences sociales destiné d’emblée à un public dépassant les frontières académiques.

Traitant de la question des rapports interraciaux qui concerne l’ensemble de la société américaine, Black Metropolis innove tout d’abord comme œuvre transdisciplinaire. St. Clair Drake et Horace Cayton, deux sociologues africains-américains, conjuguèrent l’approche sociologique et statistique, l’observation directe anthropologique et la perception psychologique de l’appartenance à une minorité discriminée. Venu du Sud des États-Unis pour s’implanter à Chicago, ce mouvement de population interne connu sous le nom de Grande Migration constitua dès le début du XXe siècle le plus grand ghetto noir de ce pays après Harlem.

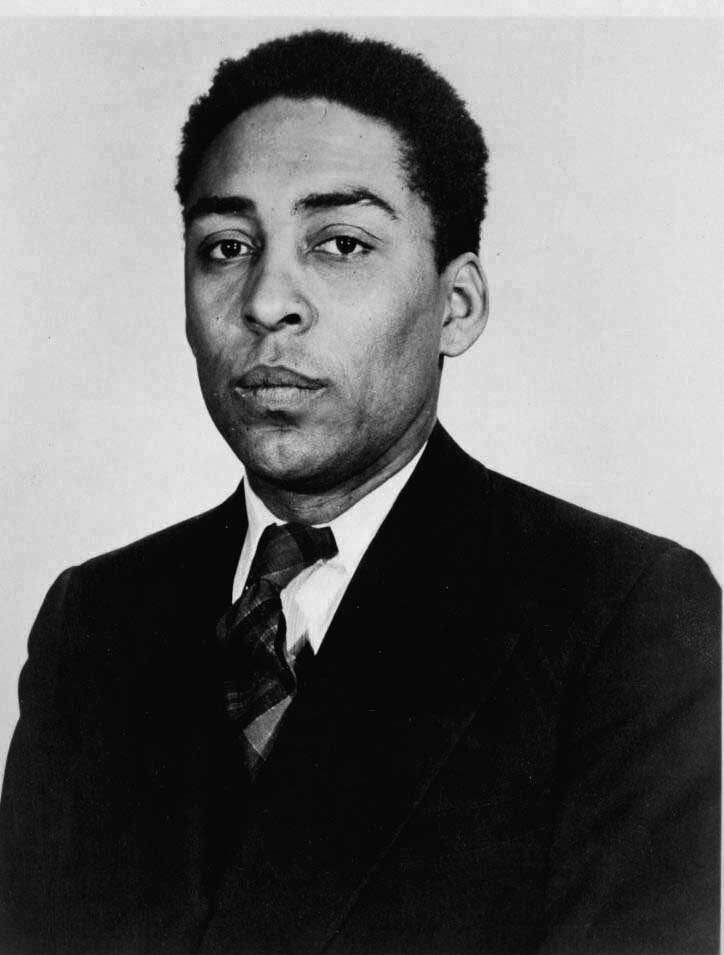

John Gibbs St. Clair Drake à Roosevelt University, Chicago en 1946

Mais Black Metropolis offre aussi une vaste fresque historique de la formation de la ville de Chicago, jeune métropole du Midwest d’à peine un siècle, que les auteurs déploient sous nos yeux dans un style littéraire engageant, souvent vibrant, parfois quasi théâtral. Dans sa préface, Richard Wright, célèbre romancier africain-américain de l’époque, salue cette capacité à faire « un usage scientifique de la perspicacité et du sentiment » et met en relief les effets dévastateurs sur le psychisme individuel du racisme envers la minorité noire.

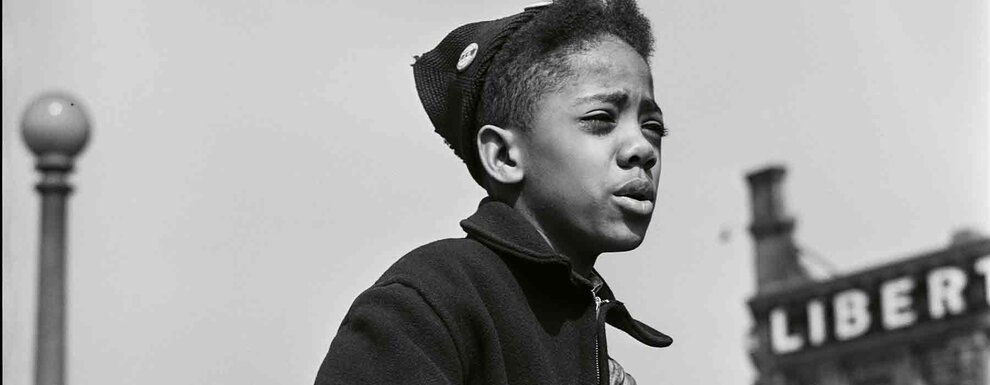

Horace Cayton et Richard Wright examinant les cartes WPA de Bronzeville à Parkway Community House, en 1941

Publié pour la première fois en 1945, il n’a cessé d’être réédité – la dernière édition datant de 2015 –en incluant au fil des décennies des préfaces qui suivent les métamorphoses de ce ghetto toujours en place, alors que les autres quartiers ethniques formés par les migrations européennes ont disparu en tant que tels. C’est que Bronzeville, nom qu’affectionnent ses habitants, est un quartier fortement structuré par de puissantes institutions noires, parmi lesquelles une presse très influente, des églises en nombre et en diversité confessionnelles impressionnants, des clubs sociaux, des entreprises formelles et informelles. On découvre leur organisation syndicale et leur participation politique à la vie des partis, républicain puis démocrate et aux responsabilités municipales – les Africains-Américains ayant acquis le droit de vote dans l’État de l’Illinois en 1870 – ainsi que leurs associations pour la défense de leurs droits, dans les espaces publics et le logement. C’est à Bronzeville que Barack Obama, en tant que community organizer, prit connaissance sur le terrain de cette réalité urbaine, une expérience décisive pour la campagne qui devait le mener à la présidence des États-Unis.

Il y a quelque miracle dans le fait que cet ouvrage complexe, dense, parfois éprouvant, soit d’une lecture aisée et véritablement enthousiasmante

Quels sont les éléments qui font de Black Metropolis un incontournable des études urbaines et des études africaines-américaines ?

Considéré comme « l’un des plus grands livres de sociologie américaine », il demeure « une référence pour toute une génération de sociologues, de politologues, de criminologues, d’historiens et de planificateurs spécialistes de la ville » (Pap Ndiaye). Black Metropolis constitue un apport d’une richesse exceptionnelle sur des sujets qui en France traversent l’actualité, mobilisent les acteurs sociaux et interpellent les pouvoirs publics depuis les années 1990. Il fournit des analyses sur les mécanismes de ségrégation spatiale dans une ville de grande diversité ethnique ; il contextualise la notion de race, montrant comment celle-ci peut être revendiquée dans un but d’émancipation, ce qu’indique l’expression « fierté de la race », comme elle peut servir les formes de discrimination les plus exclusives ; il retrace l’histoire des émeutes urbaines et des crimes à caractère raciste, récurrents depuis 1919, et celle des actions pour les prévenir ; il questionne le statut de minorité urbaine, exposant leur structuration interne en classes sociales, lesquelles adoptent des stratégies contrastées et toujours instables entre assimilation et intégrité individuelle et collective.

Comment avez-vous abordé le travail de traduction de ce monument des sciences humaines et sociales ?

Le traduire en français 80 ans après sa première publication était une nécessité au vu de l’intérêt qu’ont suscité en France les travaux socio-anthropologiques de l’École de Chicago, alors que cet ouvrage relevant de cette École restait méconnu. Il importait de faire connaître ces courants de pensée portés par des chercheurs africains-américains que les traductions des ouvrages de W.E.B. Du Bois ont commencé à révéler à un public français. L’ampleur même de Black Metropolis aurait à elle seule justifié un travail collectif, mais l’occasion d’œuvrer de concert avec des collègues de part et d’autre de la ligne de couleur a aussi motivé cette ouverture. Mêler différentes générations et expériences de la société états-unienne permettait de débattre à partir de sensibilités linguistiques et de points de vue historiques particuliers. Car le décalage de près d’un siècle de distance nous imposait de faire fonction non seulement de passeur entre les langues, entre les cultures majoritaires et minoritaires, mais aussi entre les périodes et leurs vocabulaires propres. En outre, le caractère transdisciplinaire de l’ouvrage, la variété des styles d’écriture, allant du plus colloquial avec de très nombreuses citations d’entretiens, au plus réflexif et théorique, de la description distanciée aux réflexions d’auteurs engagés, nous a confrontés à de nombreux défis de traduction.

En vérité, il y a quelque miracle dans le fait que cet ouvrage complexe, dense, parfois éprouvant, soit d’une lecture aisée et véritablement enthousiasmante, décisive pour l’éclaircissement des débats contemporains sur les notions de race, de classe et même de genre. C’est qu’il fait preuve d’un équilibre dynamique entre point de vue du dedans et point de vue du dehors rarement atteint.

Anne Raulin

Publié pour la première fois en 1945, ce livre invite à explorer, au cœur de Chicago, les quartiers de Black Metropolis, la plus importante métropole noire états-unienne après Harlem. Il nous en révèle la double face : ghetto surpeuplé, résultat de la pratique dite des « clauses restrictives » empêchant la mixité résidentielle, mais aussi ville dans la ville, puisque s’y sont développées de nombreuses institutions, une vie sociale, culturelle et religieuse intense, des écoles, une presse influente, une activité économique formelle et informelle prospère, gagnant ainsi le surnom de Bronzeville.

Black Metropolis décrit la singularité de cette minorité urbaine. La discrimination raciale et donc les combats des Africains-Américains tout au long de l’histoire de la ville, leur capacité d’action collective et individuelle pour la conquête de leurs droits et la reconnaissance de leur place pleine et entière dans cette société y sont présentés dans leur vivacité. Fruit d’une vaste enquête collective, l’ouvrage s’est imposé comme une référence de l’École de Chicago et a contribué à fonder les Black Studies dans les universités américaines ; il est ici traduit en français pour la première fois, près de 80 ans après sa publication aux États-Unis.

Article paru dans le troisième numéro du Journal de la FMSH.

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Black Metropolis