La morsure et le pot : l’envenimation entre arts et sciences

L’équipe du projet nous en dévoile davantage.

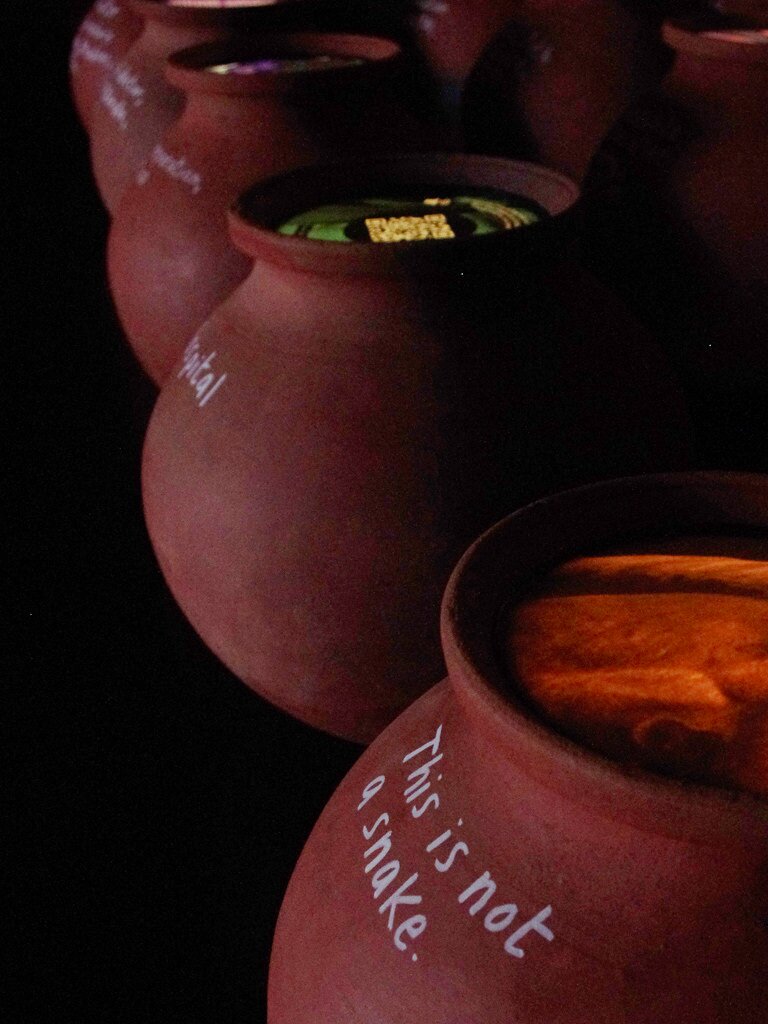

Dans un petit village du sud de l’Inde, chaque jour pendant la saison de la chasse, des dizaines de villageois adivasi appartenant à la communauté irular (catégorisée dans les populations dites tribales) apportent des serpents parmi les plus dangereux du pays tels que cobras, vipères ou bongares, auprès d’un centre coopératif de collecte de venin, le seul d’Inde et géré par la communauté. Les serpents sont conservés par centaines dans de simples pots de terre, disposés au sein d’une fosse pendant quelques semaines, le temps d’extraire leur venin, puis ils sont relâchés dans la nature. Le venin fait alors l’objet d’une série d’opérations : réfrigéré, purifié et lyophilisé, il est acheminé vers des firmes pharmaceutiques qui l’injectent pendant plusieurs mois à des chevaux afin de développer leur immunité face à l’envenimation. Les anticorps de chevaux seront à leur tour employés dans la fabrication de sérum antivenin, un médicament essentiel.

Le venin fait alors l’objet d’une série d’opérations : réfrigéré, purifié et lyophilisé, il est acheminé vers des firmes pharmaceutiques

L’envenimation, vue depuis la coopérative irular, pose une série de questions aux sciences de la nature, aux sciences sociales et aux arts visuels : comment dire le processus de production des antivenins, depuis la capture des serpents jusqu’à l’injection du sérum à des patients ? Comment expliciter les conceptions associées au venin à partir des différentes positions sociales ou professionnelles des groupes impliqués (depuis les chercheurs scientifiques jusqu’aux villages irulars) ? Comment y associer des connaissances traditionnelles, légendes, pratiques rituelles associées au serpent et au venin en Inde et comment les connecter à l’histoire des relations sociobiologiques entre espèce humaine et espèces de serpents ? Dans quelle mesure les confrontations de ces conceptions manifestent la mise en commun de mondes et d’ontologies contradictoires ? In fine, comment rendre compte des processus de recherche par des méthodes « sensibles » ? Quels récits, quelles formes de narration nous faut-il privilégier pour faire exister les problèmes réels d’une société, sans céder à des modes de calcul éthiquement douteux ?

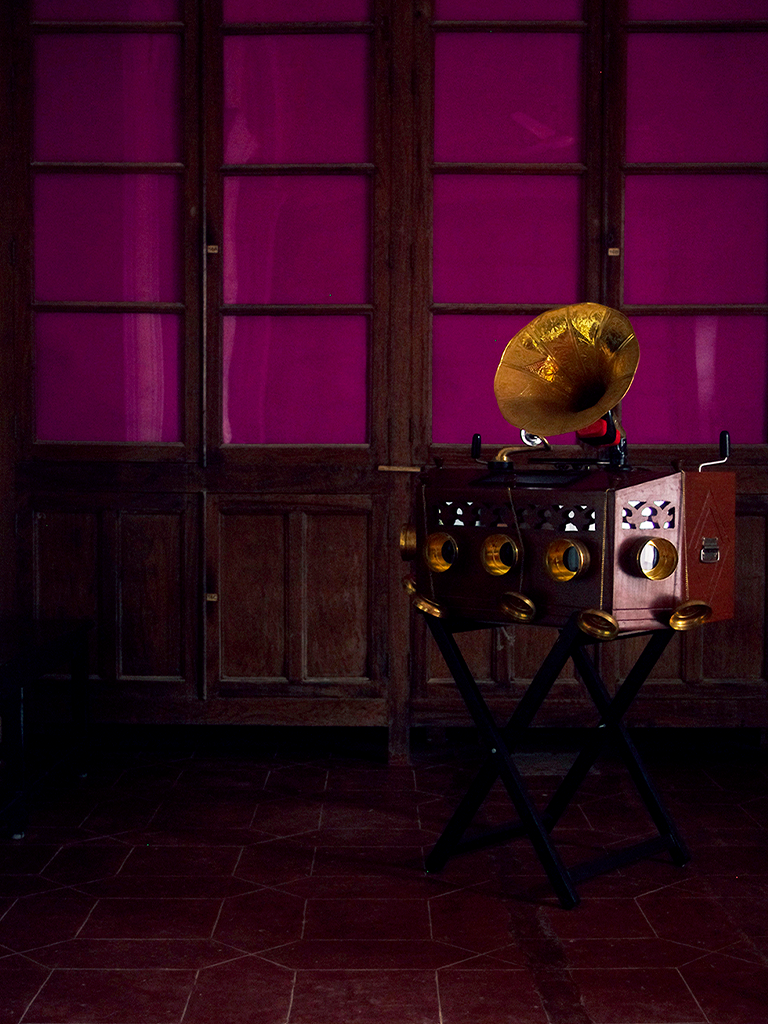

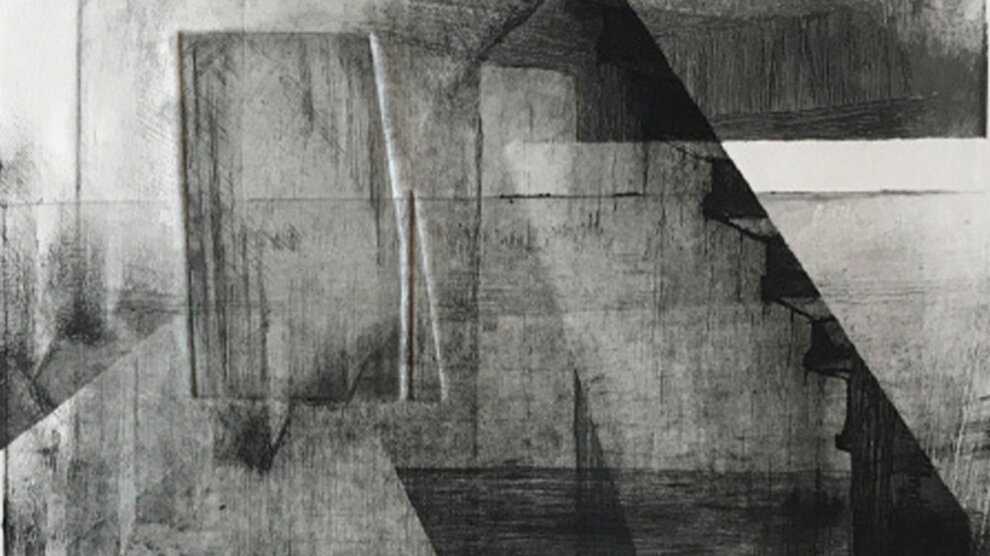

C’est pour tenter de répondre à ces questions que nous avons monté l’installation Slithering Cures, exposée à l’Institut français de Pondichéry au cours du mois de février 2024. L’installation, issue d’un dialogue entre plasticiennes et chercheur·euse·s en sciences sociales, a également été créée dans le cadre du projet ANR Anipharm (Matières animales et mondialisation biomédicale par les Suds. Sociologie des usages pharmaceutiques de la vie animale dans l’Océan indien). Elle propose un parcours visuel et sonore dans la fabrication d’antivenins en Inde. À la coopérative, les visiteurs assistent en surplomb aux opérations d’extraction de venin conduites dans une fosse emplie de pots – dans une atmosphère mêlant le spectaculaire à l’explication technique.

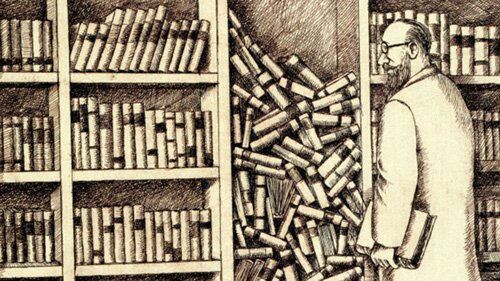

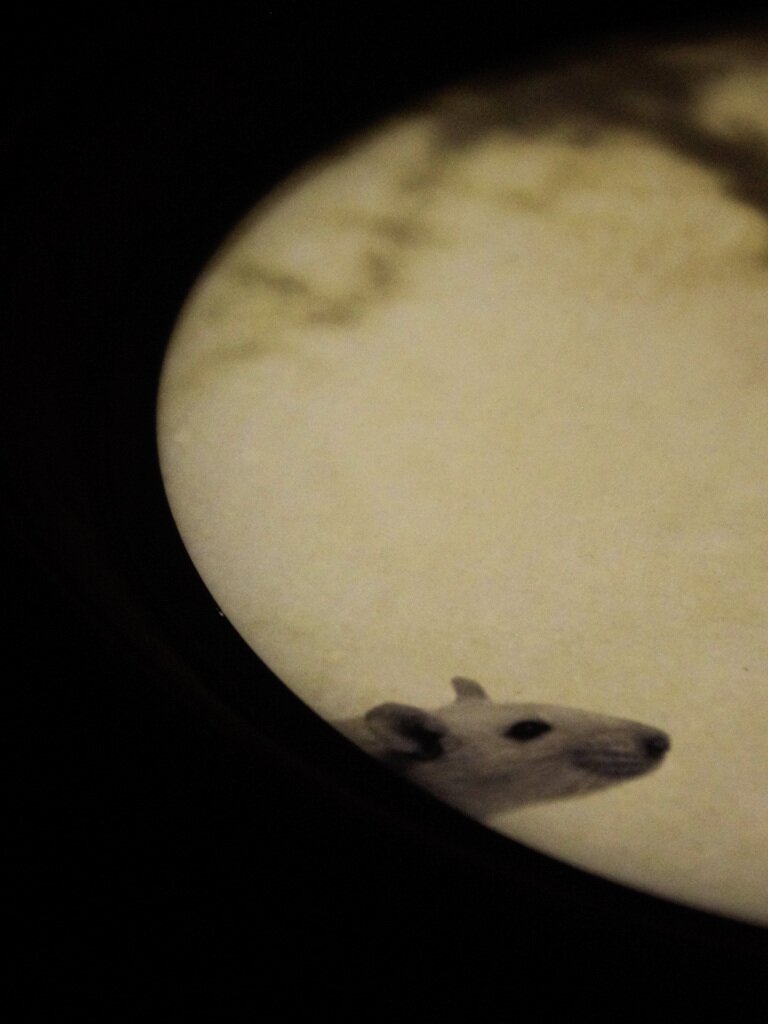

Cette scène de départ offre la matière d’un dispositif scénographique. L’installation se compose de 72 pots de terre disposés sur une plateforme elle-même installée dans une semi-pénombre. Chaque pot est rétroéclairé et présente une image extraite des collections visuelles issues de la collection du Madras Crocodile Bank Trust (qui héberge la coopérative d’extraction de venin), de l’Institut français de Pondichéry, de l’École française d’Extrême-Orient, de Vins Bioproducts (un fabricant d’antivenin), de l’ouvrage classique d’herpétologie The Thanatophidia of India (J. Fayrer, 1872) ou des archives personnelles d’un chercheur en biologie, Kartik Sunagar. S’y ajoutent également des captures de sons réalisées sur le terrain (par exemple lors d’une chasse au serpent avec des membres de la coopérative ou dans l’animalerie d’un grand laboratoire pharmaceutique) et des compositions musicales réalisées à partir de matériaux en lien avec l’installation (par exemple des extraits de films indiens narrant des histoires de serpents, chants et mantras destinés à protéger des morsures). Le parcours est libre. Les visiteurs circulent autour de la plateforme, observent les pots et piochent du regard parmi les matériaux proposés.

Venant d’horizons différents, des arts et des sciences sociales, nous avons conduit des enquêtes de terrain et conceptualisé l’installation de façon collaborative et sans distinguer ou répartir des tâches qui le sont habituellement à des fins d’efficacité. Nous avons ainsi nourri la fabrication de l’installation de la manière la plus collective et la moins hiérarchique possible pour aboutir à une proposition de mise en récit reflétant nos différences professionnelles. Slithering Cures s’inscrit alors pleinement dans la foulée des multiples pratiques d’expérimentation qui cherchent à mettre en discussion des questions de santé globale, des enjeux environnementaux et leur croisement, contenu dans la notion de One Health par exemple, tout en s’essayant à des formes narratives alternatives de ces récits.

Maïda Chavak, artiste visuelle, scénographe

Camille Neff, artiste, installatrice et curatrice indépendante d’exposition

Mathieu Quet, directeur de recherche en sociologie, IRD, Ceped et coordinateur du projet

Article paru dans le deuxième numéro du Journal de la FMSH.

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Les refus de la maternité