Cosmopolitique du patrimoine dans la région de l'Hindou-Koush-Himalaya

Originaire du Pakistan, Zahra Hussain est lauréate 2024 du programme IIAS-FMSH. Ses travaux récents portent sur le patrimoine et l’appartenance dans la région de l’Hindu Kush Himalaya.

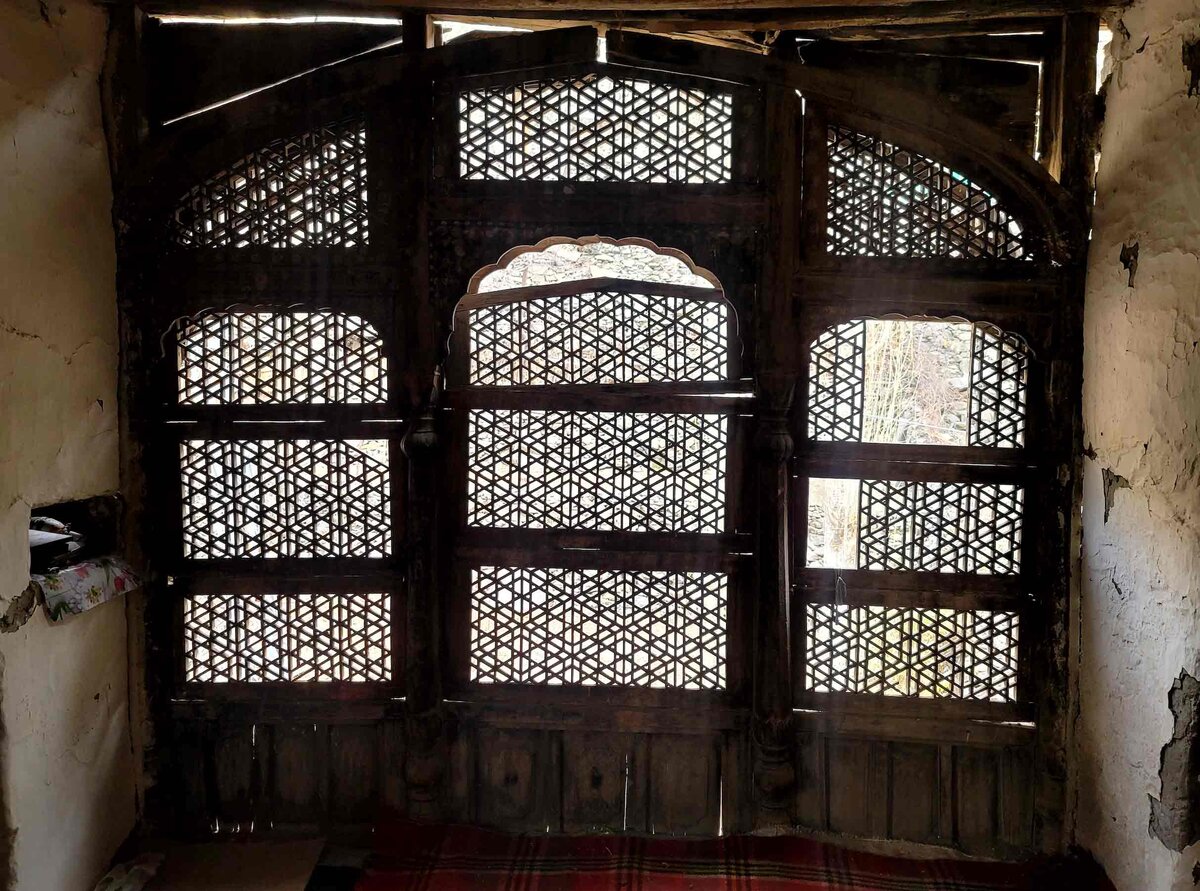

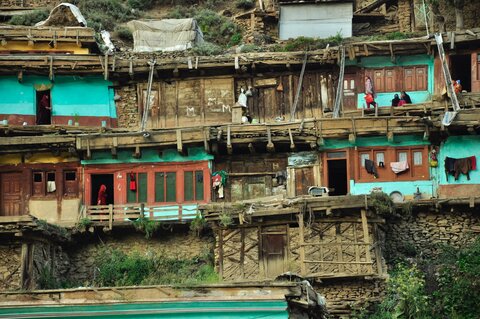

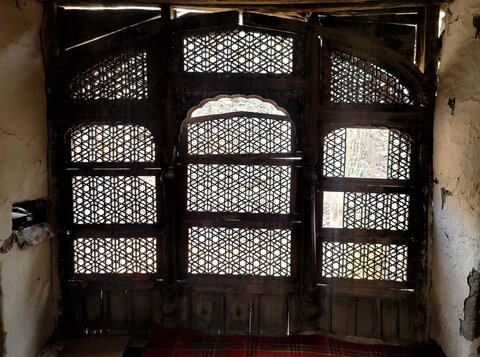

Mes recherches portent sur la manière dont les communautés montagnardes sont confrontées aux effets du changement climatique et au développement de grandes infrastructures dans l’Hindou-Koush, la région montagneuse de l’Himalaya située dans les parties septentrionales du Pakistan. Je m’intéresse à la réorganisation de leur vie quotidienne face à ces défis, notamment par l’exploitation de leurs terres et l’adaptation de leurs conditions de vie. Je travaille avec plusieurs communautés de la région : en particulier le peuple kalash, certaines communautés du Gilgit-Baltistan, et enfin une communauté de la vallée de Hazar.

Les communautés montagnardes face au changement climatique

D’un point de vue géologique, l’Hindou-Koush est considérée comme une chaîne de montagnes très jeune, ce qui signifie qu’elle continue à se développer et qu’il s’agit d’espaces fragiles où surviennent beaucoup de glissements de terrain. Cette fragilité est exacerbée par le changement climatique et l’augmentation des températures, car le massif comprend de nombreux glaciers, qui endiguent des lacs glaciaires en leur sein. Lorsque la température augmente, les parois deviennent très fragiles ce qui provoque de nombreuses inondations dues à des débordements de lacs glaciaires, qui détruisent beaucoup de champs et infrastructures développés par les communautés locales. La hausse des températures affecte également les vergers et les cultures de la région : le changement climatique affecte donc réellement ces communautés montagnardes, leurs vies et moyens de subsistance. Par ailleurs, depuis la Covid 19, de nombreux touristes locaux ont commencé à se rendre dans les montagnes et à séjourner dans les vallées, ce qui a affecté les infrastructures de ces régions par la construction de nombreux hôtels et maisons d’hôtes suite à la vente de terres agricoles. Le mode de vie des communautés montagnardes de l’Hindou-Koush est donc en train de changer rapidement, pour toutes ces raisons, qui dépassent donc le changement climatique mais incluent également l’afflux de touristes.

Contribution de la recherche à l’élaboration des politiques publiques

Je dirige également l’organisation Laarjverd, qui mène des recherches dans les régions montagneuses. Depuis 15 ans, nous travaillons avec les communautés de ces régions : nous collaborons avec elles pour vraiment comprendre ce que sont les problèmes sur le terrain et comment concevoir des actions pour y répondre. Par exemple, ces dernières années nous avons constaté qu’il était nécessaire de faire adopter une nouvelle politique pour que le développement se fasse d’une manière plus responsable. Nous avons donc travaillé avec un département gouvernemental pour élaborer des règlements et des lignes directrices en matière de construction afin que l’environnement de la vallée de Kalash ne soit pas affecté négativement par le tourisme. Il s’agit d’un long cheminement qui vient de débuter et dont nous attendons l’évolution : nous sommes encore en train d’observer comment ces mesures sont adoptées et mises en œuvre par le gouvernement. C’est un processus très long et très frustrant, dès lors que le gouvernement est impliqué. Le travail avec les communautés est beaucoup plus simple, et plus efficace.

Le projet Academy for Democracy

En 2012, j’ai mis en place le projet Academy for democracy : l’idée était de créer une plateforme permettant aux étudiants pakistanais de mener des recherches interdisciplinaires et transversales, ce qui est rare dans les universités pakistanaises. Dans le cadre de ce projet, j’ai lancé le programme Laajverd Visiting School, qui consiste à se rendre dans une région montagneuse pendant environ deux semaines, à vivre avec la communauté locale et à organiser des ateliers allant de la géologie de l’environnement naturel à la géographie humaine, en passant par l’architecture et les arts. Les participants ont ainsi l’occasion de découvrir le terrain et de comprendre les défis auxquels les communautés locales sont confrontées. L’idée du projet est de permettre aux étudiants d’apprendre à développer des solutions contextuelles aux problèmes qu’ils rencontrent, à poser les bonnes questions et à envisager la recherche dans son contexte précis, plutôt que d’arriver avec une vision occidentale et d’essayer de l’appliquer au contexte local, ce qui ne fonctionne jamais vraiment. Il s’agit donc d’analyser le contexte et de voir comment y répondre de manière plus éclairée. Les voies du développement doivent être celles que les communautés acceptent, mais aussi celles qui ne compromettent pas l’environnement, afin d’éviter son exploitation et sa dégradation.

Article paru dans le deuxième numéro du Journal de la FMSH.

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Maternités autorisées, maternités proscrites