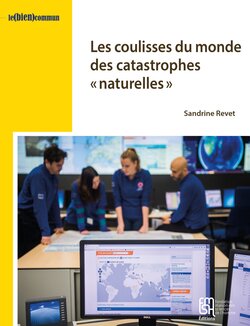

Les coulisses du monde des catastrophes « naturelles »

Evenement organisé le mardi 27 novembre, 18h30-20h

Ouvrage écrit par Sandrine Revet, paru le 25 septembre 2018 dans la collection Le (bien) commun.

Du cyclone de Bhola en 1970 à la catastrophe de Tohoku et Fukushima en 2011, en passant par le séisme en Arménie de 1988, l'ouragan Mitch de 1998 ou le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, un monde international des catastrophes dites « naturelles » a progressivement émergé.

Pourquoi « naturelles » ? Depuis les années 1990, les phénomènes naturels – séisme, ouragan, tsunami, éruption volcanique – ne sont plus considérés comme seuls responsables des catastrophes : l'activité humaine accentue la vulnérabilité des territoires et des habitants face aux catastrophes, qu’il n’est donc plus acceptable d’imputer à la seule nature.

Le monde social qui se construit autour de ces catastrophes est composé de nombreux acteurs issus d’horizons divers : secouristes, professionnels des ONG, diplomates, scientifiques... Pour former un « gouvernement international des catastrophes », ils ont dû élaborer des normes, des standards, des outils et un langage communs afin d’harmoniser des façons de faire divergentes voire concurrentes.

Cet ouvrage, fruit d’une ethnographie de sept années auprès des acteurs de ce monde, rend compte de ce travail continu et fait émerger les principales tensions qui l’animent : entre préparation et résilience, prévention et urgence, technologie et pratiques traditionnelles, commandement hiérarchique et organisation horizontale, paradigme aléa-centré et paradigme de la vulnérabilité...

Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris

Livre broché 23 €

ISBN-10 2-7351-2434-7

ISBN-13 978-2-7351-2434-3

GTIN13 (EAN13) 9782735124343

Acheter le livre via le Comptoir des presses universitaires

Sommaire

Remerciements

Introduction

Première partie. Généalogies et iconographie du monde des catastrophes « naturelles »

Chapitre 1. Histoires d'un monde fragmenté

Premier récit. Un monde pour coordonner.

Deuxième récit. Un monde pour comprendre.

Harmoniser les mondes

Chapitre 2. Iconographie des catastrophes. Victimes, secouristes et aléas

La fabrique des images : banques, chartes et codes de conduite

Représenter les catastrophes « naturelles »

Représenter les victimes : femmes et enfants entre vulnérabilité et résilience

Face à la catastrophe : héros, communautés, médiateurs

Nature : coupable et maîtrisable

Deuxième partie. La fabrique d'un monde international des catastrophes « naturelles »

Chapitre 3. Rendre les catastrophes internationales

Grammaires de légitimation

Dispositifs technologiques internationaux

Professionnels des catastrophes : devenir international

Diplomatie de catastrophes

« Désastrologues » : une discipline internationale des catastrophes ?

Chapitre 4. Fabriquer du commun pour « voir la même catastrophe »

Quantifier les catastrophes : convenir et mesurer

Explorer les risques futurs

Evaluer le monde des catastrophes « naturelles » : indicateurs et benchmarking

« Parler de la même chose » : glossaires et définitions pour une langue des catastrophes ?

Standardiser les pratiques

Troisième partie. Faire face aux catastrophes « naturelles »

Chapitre 5. Se préparer

L' « état de préparation »

Produire l'alerte

Simuler les catastrophes

La préparation : performativité ou performance ?

Chapitre 6. Se remettre : résilience et participation locale

La catastrophe « trauma » : psychosocial et résilience individuelle

Recoder le scénario religieux grâce à la résilience

La résilience communautaire : aide-toi, toi-même

Financer la résilience : micro-assurance et micro-crédit

Conclusion

En savoir + sur le site des Éditions

Le coopérisme

De la rue à la mairie

Maternités autorisées, maternités proscrites