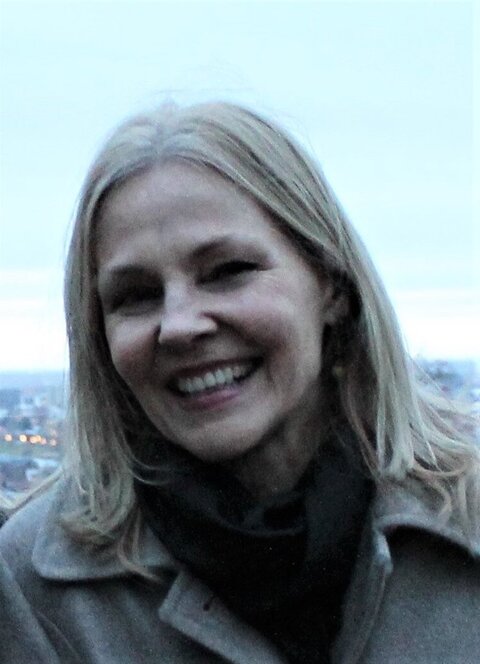

Tracy Adams Rechtschaffen

Tracy Adams est professeure en Langues et Littératures Européennes à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Elle a été Senior Fellow Eurias à l'Institut Néerlandais d'Études Avancées en 2011-2012, Distinguished International Visiting Fellow au Centre d'Excellence du Conseil Australien de la Recherche sur l'Histoire des Émotions en 2014, et boursière à la Herzog August Bibliothek à Wolfenbüttel, en Allemagne, en 2016.

Elle est l'autrice de Violent Passions: Managing Love in the Old French Verse Romance (2005), The Life and Afterlife of Isabeau of Bavaria (2010), Christine de Pizan and the Fight for France (2014), Agnès Sorel and the French Monarchy (2022), et Reflections on Extracting Elite Women’s Stories from Medieval and Early Modern French Narrative Sources (2023). Avec Christine Adams, elle a co-écrit The Creation of the French Royal Mistress from Agnès Sorel to Madame Du Barry (2020). Avec Charles-Louis Morand-Métivier, elle est co-éditrice du volume The Waxing of the Middle Ages (2023).

Le projet

Titre : L'ascension de la maîtresse royale française : Les femmes à la cour de François

« Cette monographie explore la politique à la cour de François Ier (r. 1515-1547) et d'Henri II (r. 1547-1549) du point de vue du cercle des femmes puissantes les plus proches des rois : Louise de Savoy, Marguerite de Navarre, Anne de Pisseleu d'Heilly, Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. Ces femmes ont joué un rôle central dans la politique, coopérant à certains moments, s'affrontant à d'autres, et travaillant souvent en tandem avec des femmes d'autres royaumes. Au cours des dernières décennies, il est apparu clairement que les femmes françaises ont toujours été engagées dans la vie politique. Cependant, les paramètres et la nature exacte de leur activité ont varié en fonction de différents facteurs tels que la classe sociale, la religion et l'appartenance ethnique. Les cours de François Ier et d'Henri II ont été marquées par une évolution du rôle de la maîtresse royale, dont l'importance politique s'est accrue, du moins en partie, en fonction de la perception de l'« extranéité » de la reine. En outre, la théâtralisation bien documentée du pouvoir royal et de la vie de cour et, plus généralement, la culture de la dissimulation qui a marqué les deux règnes, ont offert un environnement qui a facilité le développement de la maîtresse royale en tant que figure politique importante. Au cours des deux règnes, la maîtresse royale devient un rôle à la fois reconnu et stratégiquement cachées, et les femmes qui occupaient ce rôle devenaient des membres à part entière de l'entourage royal. »

En savoir plus sur notre résidence de recherche

Nancy Jones

Arezou Azad

Carla Rita Palmerino